11月7日(金)午後、「子どもの貧困対策 北海道フォーラム」を北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センターと共催し、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)ホールAで開催しました。

会場・オンラインをあわせて124人が参加しました。

小河光治・あすのば代表理事の開会あいさつに続いて、共催者として北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センターセンター長の川田学さんよりごあいさつをいただきました。

最初に、問題提起として、北海道大学教育学研究院名誉教授の松本伊智朗さんから「こどもの貧困の解消に向けて-これまでとこれから-」というタイトルでお話いただきました。

松本さんは、「伝統的に貧困の単位は、世帯や家族として把握されるが、子どもという家族の中の個人の人生として見ていく必要がある」「『子どもの貧困』というのは種類のひとつではなく、貧困の理解を広げるための言葉。さまざまな貧困の問題を分断してはいけない」と述べました。

また、「家族の中では『ケア』する人が必要不可欠。誰かが誰かの世話をしていくという、ケアの仕組みを含んで生活の苦しさなどを考えていかないといけない。家族のケアをするために仕事を辞めたり、働き方を変えたりすると、貧困のリスクが高まる。ケア役割を担う人間をどういうふうにケアするのかという問題をどう考えるかということが問われている」と話された上で、「貧困というのは人によって経験のされ方が違うためこの問題を考えていくにはいろんな場面で人が知恵を出し合い、様々な年代や立場から広範な活動と議論が持続していくことが必要である」などと問題提起をされました。

続いて、「あすのば給付金受給者調査 北海道在住者集計の発表」を三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の喜多下悠貴主任研究員がオンラインで登壇されました。

また、本調査の自由記述欄に寄せられた北海道在住者から「生の声」を、フォーラムの司会を務めた、あすのば子ども・若者委員の渡邊萌々子さんが紹介しました。

こども家庭庁からは、支援局家庭福祉課企画調整官の胡内敦司さんより、「地域におけるこども・子育て支援を考える」と題して説明をいただきました。

「少子化が進み、社会資源が少なくなっていくからこそ、それぞれの団体や個人ではなく、地域の繋がりで考えていく必要がある」と指摘し、「児童虐待への対応、ひとり親家庭への支援など、それぞれのこども・家庭のニーズに沿ったさまざまな見守りやサポートが非常に大事になってきている」と、さまざまなデータをもとに説明をされました。

その上で、こども家庭庁で実施しているさまざまな事業のメニューや、実際に活用している自治体の事例を紹介し、「地域の実情に応じて、適切なメニューを活用していただき、自治体と現場の支援者の皆さんとで協働して取り組んでほしい」と述べました。

胡内さんは、「児童福祉の分野だけではなく、分野・世代・官民を問わず、その地域全体をどのように繋げていくか、どのように繋がっていくかという視点で、みんなで話し合っていくことが大事。」と話されました。

また、自治体からの事例報告として、道内からは北海道と旭川市、道外からは千葉県松戸市と東京都八王子市にオンラインでご登壇いただきました。

北海道からは、保健福祉部子ども家庭支援課家庭支援係長の吉本麻美さんより「北海道の基本計画」について報告いただきました。

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の改正を受けて策定された「北海道こども計画」について、説明いただきました。

「こどもまんなか社会」の実現をめざす姿としており、その目標達成に向けた方針と取り組みの柱のひとつに、こどもの貧困に関する方針があります。その中で定められているこどもの貧困の解消にむけた計画の重点施策や具体的な取り組みについて説明いただきました。

旭川市からは、子ども総合相談センター管理係主査の窪田奈央さんから「ファミリー・サポート・センター事業」について報告いただきました。

子育ての援助を受けたい人と、援助を行いたい人がそれぞれ会員になり、地域で相互援助活動を行う、助け合いの事業で、さまざまな子育て家庭のニーズに対応しています。

この事業自体は様々な自治体で行っていますが、旭川市では「ひとり親世帯」「非課税世帯」「ダブルケア負担の世帯」の助成割合が利用料の5分の4と他自治体よりも比較的助成割合が高く、より少ない負担金額でサポートを受けることができるとのことでした。また、子育て支援ニーズの多様化に伴い、援助活動に求められる役割が変化してきているとの報告でした。

松戸市からは、教育委員会学校教育部児童生徒課、スクールソーシャルワーカーの若林はるなさんから、「松戸市版スクールソーシャルワーク事業」について報告いただきました。

松戸市では、教育と福祉のつなぎ役としてのスクールソーシャルワーカーを各拠点としている学校に常駐させ、迅速に学校の相談に対応できるようにしました。子どもの権利を守るために、学校が抱える教育課題の早期対応の強化が必要と判断し市独自で予算化し、学校と共に報告会や研修会の実施などもしているとのことでした。

事業開始後からは学校から福祉の相談件数が増加し、学校を基盤とした子どもたちの支援のネットワークが広がっているとの報告がありました。

八王子市からは、教育委員会学校教育部学校給食課課長補佐兼主査の安齋祥江さんから、「給食食べにおいでよ」という、給食センターを学校を休みがちな子どもたちに向けて開放している取り組みについて報告いただきました。

「申込みは不要で、保護者も一緒に食べることができ、来所した際は必ず在籍校に報告しており、希望する子には職場体験も用意しています。給食センターでの経験で再び学校に登校したり、次の居場所につながったりする子どもたちもいる」とのことでした。

八王子市では、「不登校総合対策つながるプラン」を推進しており、この給食センターの取り組みも、さまざまな機関が連携して多様な教育機会や居場所を提供する仕組みの中のひとつであるとの報告がありました。

全体会の最後には、助成いただいている公益財団法人キリン福祉財団常務理事・事務局長の年代明広さんに、ごあいさつをいただきました。

その後の分科会ではグループ討議として、参加者と登壇者が7つのグループに分かれ、意見交換を行いました。

最初は、ランダムに分かれてフォーラムの感想などを話し合い、次は以下の7つのテーマの中から興味のあるテーマに分かれて意見交換を行いました。

どのテーマのグループでも活発な意見交換が行われ、さまざまな立場の方々が同じテーブルで北海道の子どもの貧困について話し合う貴重な機会となりました。

① 乳幼児期の子育て支援

(川田学さん 北海道大学大学院教育学研究院教授、同附属子ども発達臨床研究センターセンター長)

②若者支援

(加藤弘通さん 北海道大学大学院教育学研究院教授)

③教育格差・支援

(山田大樹さん 特定非営利活動法人「訪問と居場所 漂流教室」 代表理事)

④居場所

(深堀麻菜香さん 一般社団法人「たいせい 子どもの未来サポート 」理事)

⑤食支援

(片岡有喜子さん 特定非営利活動法人「フードバンクイコロさっぽろ」理事長)

⑥社会的養護支援

(二本松一将さん 元児童相談所一時保護所職員)

⑦ひとり親支援

(平井照枝さん 特定非営利活動法人「ひとり親とこどもふぉーらむ北海道」代表理事)

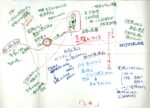

※教育格差のテーマのグループ討議のメモ

【参加者の感想】

○問題提起に基づく、様々なとりくみ、調査など、国、都道府県、地方自治体における状況が少し理解できました。官、民、地域や地域のさまざまな組織や活動団体が連携(本気で)することの重要性を改めて考えました。

人口がまちがいなく着実に減っていく中で、とくに札幌以外の市町村は人も財源も乏しく、子どもたちが安心して暮らせるまちづくりを自分事として認識しすすめていかなければと思いました。公共施設のさらなる有効活用も必要ですね。 (60代・北海道)

○こどもの貧困対策は、家族支援と本人支援の両輪だと思います。

国や自治体で様々なメニューがあることを今日知ったので、自治体と一緒に考えていきたい。(50代・神奈川・オンライン参加)

○他都市のさまざまな取り組みをお伺いすることができ、大変勉強になりました。

また、分科会では、テーマについてさまざまな所属のみなさまとお話させていただき、課題について新しい検討の道筋をいただくことができました。(30代・北海道)

【子どもの貧困対策 北海道フォーラム】

日 時:2025年11月7日 (金) 13時30分~17時30分

場 所:北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)ホールA (〒060-0003札幌市中央区北3条⻄6丁⽬1番地)

主 催:公益財団法人あすのば

共 催:北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター

後 援:こども家庭庁、北海道、札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、北海道社会福祉協議会、北海道新聞社

配信協力:特定非営利活動法人ワーカーズコープ

助 成:公益財団法人キリン福祉財団

参加者:計124人(うち会場参加者73人・オンライン参加者51人)